Влияние гибкости подколенного сухожилия на показатели выносливости в CCFT

Введение

Фасция - это непрерывная сеть соединительной ткани между мышцами, костями, органами, нервами и кровеносными сосудами в нашем теле. Он защищает, соединяет и поддерживает все связанные ткани. Zügel et al. в 2018 году опубликовали консенсусное заявление о фасции и определили фасцию как "Трехмерный континуум мягкой, содержащей коллаген, рыхлой и плотной волокнистой соединительной ткани, которая пронизывает тело и позволяет всем системам организма работать интегрированно". Поскольку фасция образует сеть, многие исследователи пытались найти связи между различными частями тела. Текущее исследование было направлено на изучение возможных связей между шейным отделом позвоночника и гибкостью подколенной группы мышц. Авторы предположили, что, поскольку глубокие сгибатели шеи влияют на шейную осанку, передача напряжения по так называемой поверхностной задней линии может повлиять на напряжение и гибкость подколенных сухожилий. Таким образом, в текущем исследовании использовался хорошо известный тест на краниоцервикальное сгибание (CCFT) и оценка диапазона движения, чтобы изучить различия между людьми с ограничениями гибкости подколенного сухожилия и без них. Целью исследования было изучить влияние гибкости подколенных сухожилий на выносливость мышц-сгибателей глубокого шейного отдела позвоночника CCFT и активный диапазон движения шейного отдела позвоночника.

Методы

В этом кросс-секционном исследовании приняли участие здоровые студенты колледжа в возрасте 18-25 лет. Используя приложение для смартфона (Clinometer) на передней поверхности бедра проксимальнее верхней границы надколенника, участники оценивали гибкость подколенного сухожилия с помощью теста пассивного поднятия прямой ноги. Результат был дихотомирован на ограниченную гибкость подколенного сухожилия, когда угол 70° не мог быть достигнут, или на нормальную гибкость для углов, превышающих 70°.

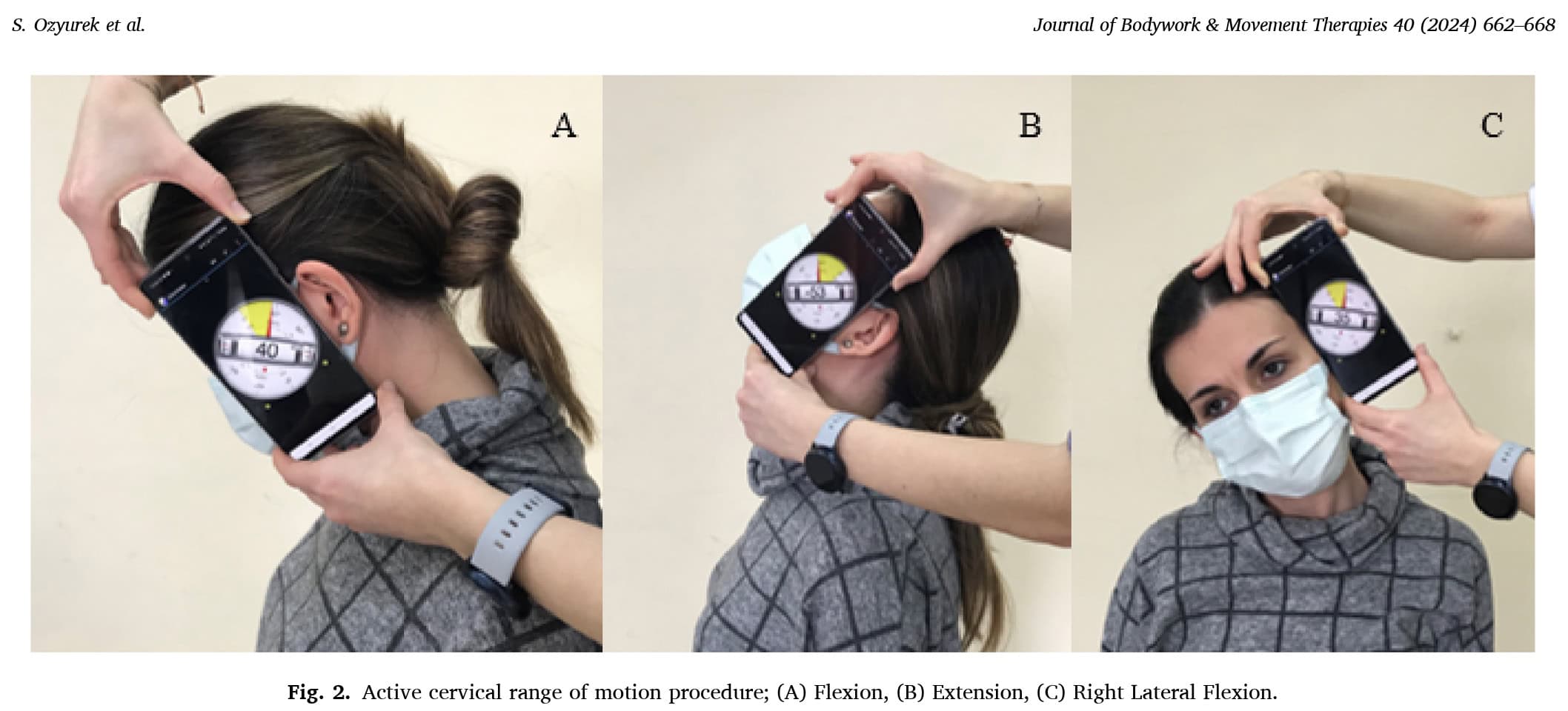

То же приложение для смартфона использовалось для определения активного диапазона движения шейного отдела позвоночника участников. Когда участники сидели на стуле в вертикальном положении, приложение-инклинометр было размещено "вертикально перед ухом участника для сгибания и разгибания и на контралатеральной стороне головы, выровненной с глазами участника, для бокового сгибания". Рассчитывалось среднее значение трех последующих движений.

Выносливость глубоких сгибателей шеи оценивалась с помощью теста на краниоцервикальное сгибание (CCFT) с использованием визуального устройства биологической обратной связи (Stabilizer).

Выполнение CCFT описано в видео ниже, но при этом был использован дополнительный метод расчета, который я объясняю под видео.

Единственное различие между видео и исследованием заключалось в том, что в рассматриваемом сейчас исследовании переход на следующий уровень давления осуществлялся только тогда, когда участник мог успешно поддерживать движение краниоцервикального сгибания десять раз подряд по 10 секунд. В видео упоминаются только три повторения 10-секундного удержания.

Из CCFT соответственно вычислялись индекс эффективности и наивысший балл давления:

- Наибольший показатель давления в мм рт. ст. - это максимальный уровень давления (22, 24, 26, 28 или 30 мм рт. ст.), который участник может поддерживать в течение 10 повторений по 10 секунд при правильном выполнении.

- Индекс эффективности рассчитывается путем умножения уровня давления на количество правильно выполненных повторений. Например, когда участник достигает уровня 24 мм рт. ст. (это 4-й уровень от 20 мм рт. ст.) и может правильно удерживать его в течение 10 секунд 6 раз, индекс эффективности составляет 4×6=24. Когда уровень давления в 30 мм рт. ст. достигается за 10 правильных 10-секундных повторений, индекс эффективности достигает максимума - 10×10=100.

Результаты

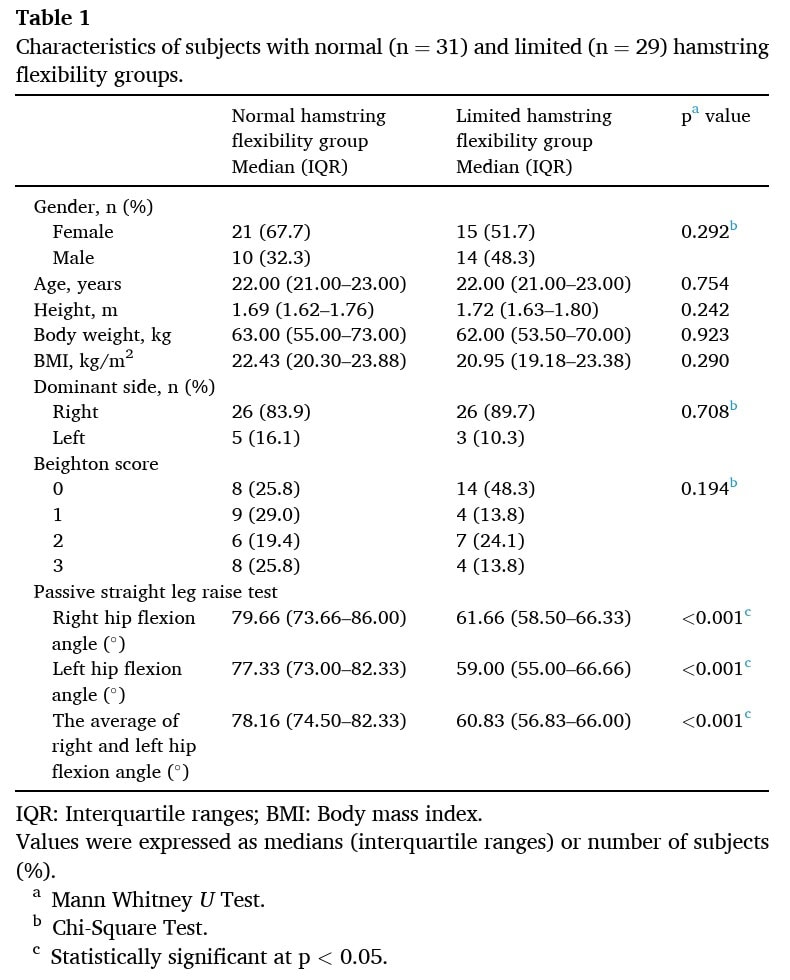

В кросс-секционное исследование были включены 60 участников. Всего было включено 36 женщин и 24 мужчины. На исходном уровне их характеристики были одинаковыми, за исключением количества участников, показавших более высокий балл по Бейтону в группе с нормальной гибкостью подколенного сухожилия.

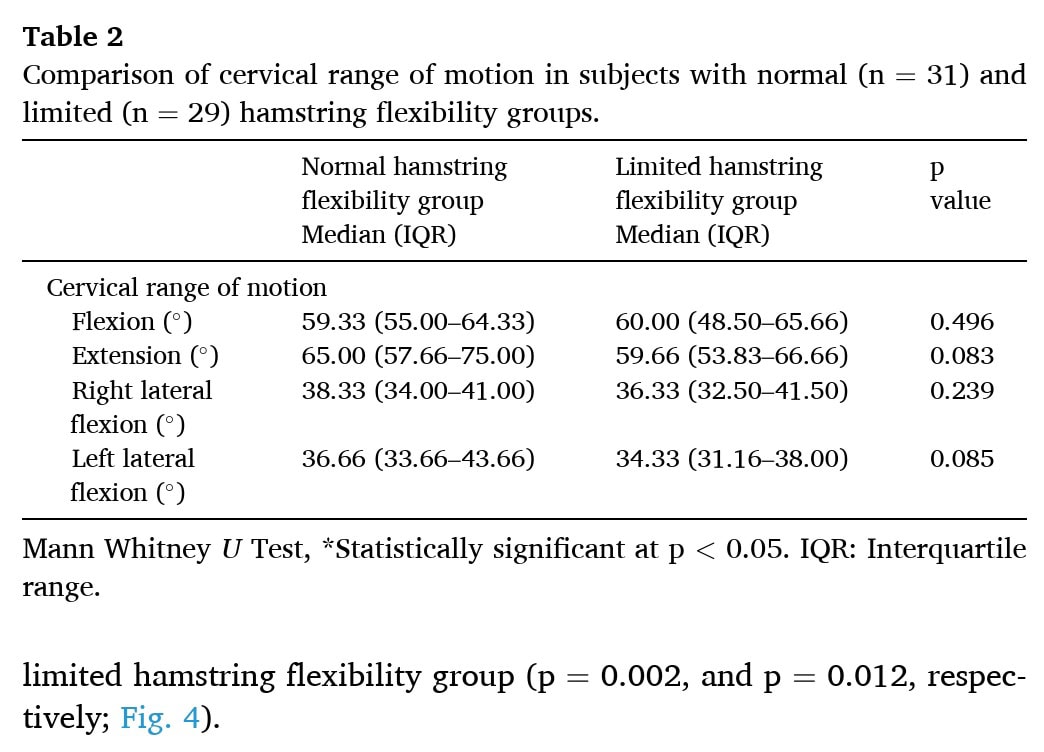

Существенных различий в активной амплитуде движения шейного отдела между группами не возникло.

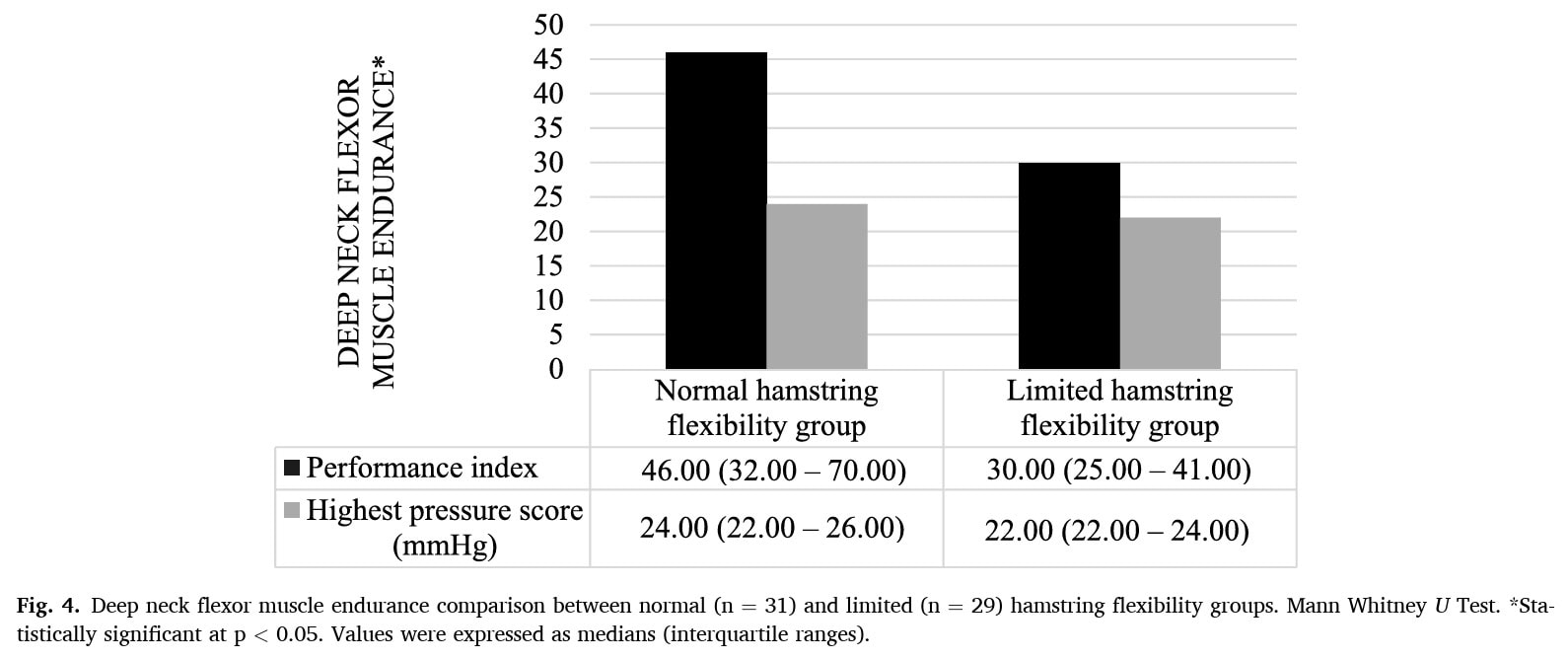

Между показателями выносливости по CCFT была значительная разница. Индекс результативности, достигнутый участниками из группы с нормальной гибкостью подколенного сухожилия, составил 46, по сравнению с 30 у тех, кто имел ограничения гибкости подколенного сухожилия.

Вопросы и мысли

Что сразу бросилось мне в глаза, так это наличие авторской предвзятости. Целью этого исследования было найти взаимосвязь между глубокими шейными мышцами-сгибателями и подколенными сухожилиями через миофасциальную сеть. Авторы пришли к выводу, что те, у кого была ограничена гибкость подколенного сухожилия, хуже выполняли CCFT. Они приходят к выводу: "Это исследование - первое, которое выявило сниженную выносливость глубокого сгибателя шеи у испытуемых с ограниченной гибкостью подколенного сухожилия. Его предварительное клиническое значение подтверждает гипотезу о наличии миофасциальной сети между подколенным сухожилием и глубокими мышцами-сгибателями шеи". Хотя пассивный тест на поднятие прямой ноги может дать представление о длине подколенного сухожилия, отсутствие маневра структурной дифференциации в этом исследовании не позволяет отнести положительный тест на поднятие прямой ноги только к снижению гибкости подколенного сухожилия. Нейронное напряжение также может быть причиной дефицита в выполнении подъема прямых ног, но оно имеет совершенно другую этиологию. Это даже не было учтено авторами, и это вообще воздерживает меня от поддержки выводов.

При наблюдении за характеристиками участников обращает на себя внимание тот факт, что в группе с нормальной гибкостью подколенного сухожилия соотношение женщин и мужчин было 70-30, в то время как в группе с ограниченной гибкостью подколенного сухожилия соотношение женщин и мужчин было 50-50. Это может означать, что на классификацию групп, основанную на нормальной гибкости, мог повлиять пол. Алам и др. 2023 обнаружил значительные гендерные различия в связи между гибкостью сгибателей туловища (измеряет гибкость нижней части спины и подколенных мышц) и двумя различными показателями гибкости подколенных мышц (тест на активное разгибание колена и пассивный тест на поднятие прямой ноги). У женщин наблюдалась значительная корреляция между тестами, в то время как у мужчин этого не было, из чего можно сделать вывод, что существуют значительные гендерные различия во взаимосвязи между тугоподвижностью подколенного сухожилия и гибкостью при сгибании туловища. В 2022 году Миядзаки и др. подтвердили, что у женщин гибкость выше в овуляторную и лютеиновую фазы менструального цикла по сравнению с фолликулярной фазой. Кроме того, Ю и др. в 2022 году подтвердили, что в их исследовании жесткость подколенного сухожилия всегда была хуже у мужчин, чем у женщин. Этот дисбаланс потенциально является ограничивающим фактором и может подорвать полученные результаты. Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание, заключается в том, что вдвое больше участников из группы с нормальной гибкостью подколенного сухожилия имели оценку по шкале Бейтона, равную 3, по сравнению с участниками из группы с ограниченной гибкостью подколенного сухожилия.

Поговори со мной о ботанике

Изучались два результата: выносливость глубоких сгибателей шеи и активная амплитуда движения шеи, но первичный результат не был указан. Активный ROM не отличался между группами. Оказалось, что гибкость подколенного сухожилия влияет на показатели CCFT. Несмотря на то что были выбраны два разных исхода, поправка на множественные сравнения не использовалась (например, Бонферрони). Авторы не предоставили никакой таблицы, чтобы посмотреть на данные. Тем не менее, они включили рисунок 4, чтобы показать результаты участников в тесте CCFT, разделив их на тех, у кого была нормальная и ограниченная гибкость подколенного сухожилия.

Такая дихотомизация гибкости подколенного сухожилия участника, являющейся непрерывным результатом, на две категории: нормальная и ограниченная гибкость подколенного сухожилия, приводит к потере информации и увеличению риска обнаружения ложноположительных результатов. (Остин и Бруннер, 2004)

Самый высокий показатель давления

Поскольку межквартильные диапазоны полностью перекрываются, значительной разницы не было, а это значит, что гибкость подколенных сухожилий не влияет на показатели пикового давления.

Индекс производительности

Значительная разница (p < 0.05) говорит о наличии взаимосвязи между гибкостью подколенных сухожилий и выносливостью сгибателей шеи, но без поправки Бонферрони результат следует интерпретировать осторожно. Разница между группами лишь умеренная, учитывая частичное перекрытие интерквартильных диапазонов между группами. Поскольку в группе с нормальной гибкостью подколенного сухожилия наблюдалась большая вариативность индекса эффективности, это говорит о том, что у некоторых людей выносливость глубоких шейных сгибателей была гораздо выше, и это может определять значимость.

Была разница в оценках индекса производительности между участниками с ограниченной гибкостью подколенного сухожилия и без нее. Если у участников с нормальной гибкостью подколенного сухожилия индекс эффективности составил 46, а максимальный показатель жима - 24, это говорит о том, что они смогли выполнить 10 повторений на 4-м уровне (4×10=40) и 1 повторение на 6-м уровне (6×1), итого 40+6=46.

Между тем у участников с ограниченной гибкостью подколенного сухожилия индекс эффективности составил 30, а наивысший показатель давления - 22. Это говорит о том, что они смогли выполнить 10 повторений на 2-м уровне (2×10=20) и 2,5 повторения на 4-м уровне (так как 4×2,5=10), а также 20+10=30. Возможно, это кажется незначительным, но в этом тесте невозможны полуповторы. Или же индекс эффективности 30 был рассчитан при выполнении 15 повторений на 2-м уровне, но тест был описан Jull et al в 2008 году, что после 10 правильных повторений происходит переход на следующий уровень. Поэтому неясно, правильно ли авторы использовали расчет индекса эффективности у участников с ограниченной гибкостью подколенного сухожилия.

Поскольку это было кросс-секционное исследование, проводилось только одно измерение в одно конкретное время. Поэтому это сравнение отражает лишь один конкретный момент времени. Более того, кросс-секционные модели не способны отразить причинно-следственные связи (Wang et al. 2020), для которых необходимы лонгитюдные исследования. В результатах может присутствовать предвзятость, а также время сбора результатов может повлиять на настоящие выводы. Например, поскольку это исследование проводилось на здоровых студентах университета, время их оценки (до или после занятий/стажировки) может повлиять на полученные результаты. Кроме того, поскольку порядок оценок всегда был одинаковым, а выносливость глубокого сгибателя шеи (которая и так сложна для многих здоровых людей) всегда оценивалась последней, это также могло повлиять на результаты. Важной деталью, которую также следует учитывать, является использование пяти разных оценщиков, хотя они и были ослеплены, только для 3 измерений. Это может создать несоответствие в выводах.

Напутствия на будущее

Исследование предполагает потенциальную связь между ограниченной гибкостью подколенного сухожилия и сниженной выносливостью глубокого сгибателя шеи, однако причинно-следственная связь не доказана, учитывая бессилие кросс-секционных исследований в доказательстве причинно-следственной связи. Поскольку проводилось множественное сравнение, альфа-уровня p < 0.05 может быть недостаточно, чтобы утверждать об истинном эффекте. Будущие исследования должны использовать поправки Бонферрони и продольный или экспериментальный дизайн, чтобы подтвердить эти выводы. Сбивающие факторы (например, пол) могут помочь объяснить наблюдаемые различия. Таким образом, никакого влияния гибкости подколенного сухожилия на CCFT пока продемонстрировать нельзя.

Ссылка

УЗНАЙ О ФАСЦИИ, НАЧИНАЯ С ЕЕ ИСТОРИИ И ЗАКАНЧИВАЯ РАЗЛИЧНЫМИ ФУНКЦИЯМИ

Наслаждайся этой бесплатной серией видео продолжительностью 3x 10 минут с известным анатомом Карлом Джейкобсом, который отправит тебя в путешествие в мир фасций.