ウエスト周囲径と身体活動に関するWHOガイドラインを満たしていないことが、がんリスクに影響を及ぼす

はじめに

がんは心血管系疾患に次いで死因の第2位であり、その負担は増大の一途をたどっている。 遺伝が重要な役割を果たすこともあるが、生活習慣の影響も広く認められている。 過体重と運動不足は腫瘍形成の重要な一因であるため、健康的な食事と定期的な運動は、がんリスクを低減し、生存率を向上させるために提唱されてきた。 体重と活動量の相互作用はまだ解明されていない。 そこで本研究では、これら2つの変数とがんリスクとの関係を調べた。

方法

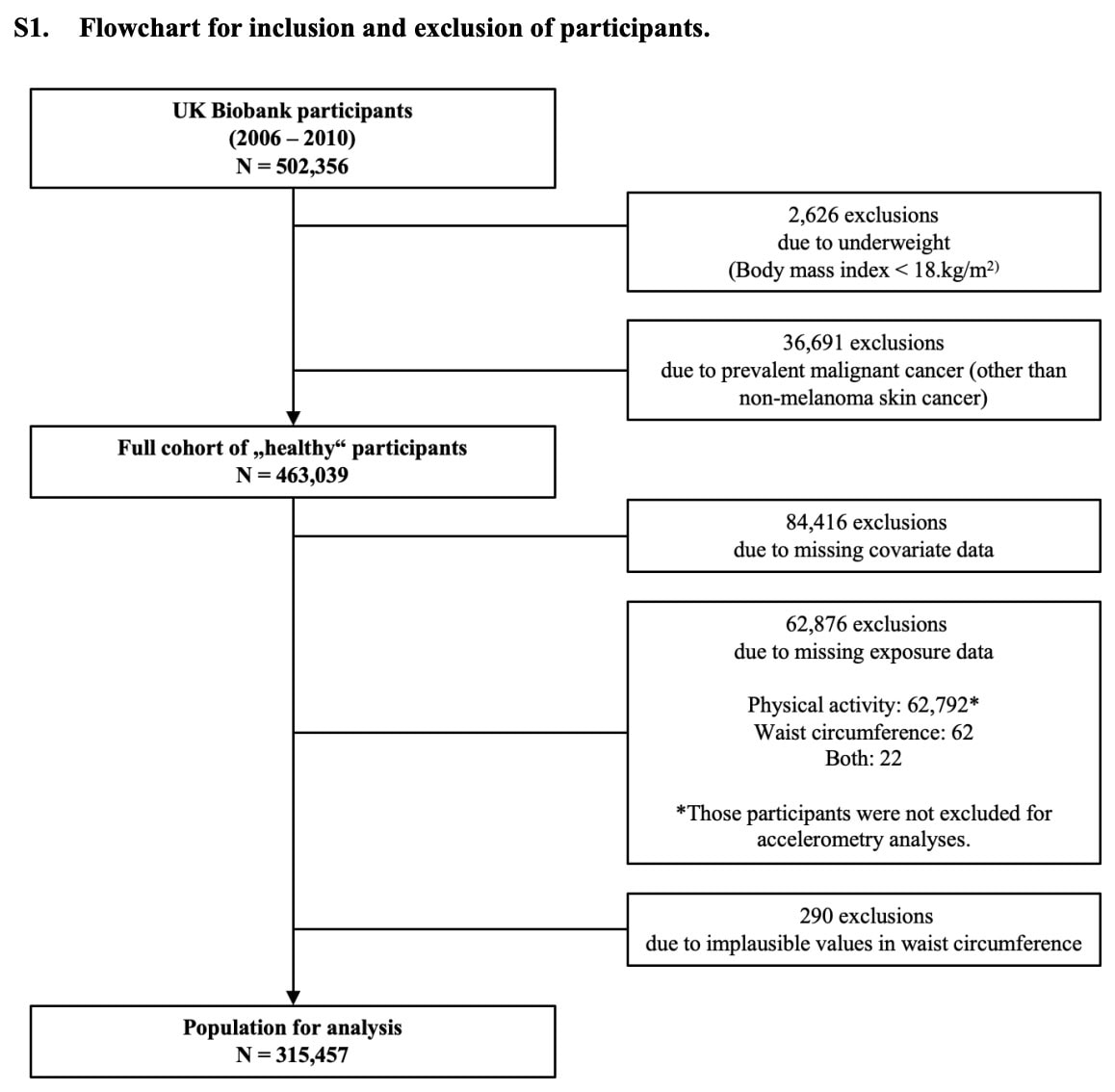

社会人口統計学的、ライフスタイル、表現型情報を含む大規模な前向きコホートであるUK Biobankのデータを使用した。 40~69歳の個人を追跡調査し、身体的・機能的評価、面接、アンケート、生体サンプルの提出を行った。

分析の焦点は、腹部肥満の指標としてのウエスト周囲径と、世界保健機関(WHO)が推奨する身体活動量を満たすことと、将来のがん発症リスクとの関係にあった。

- ウエスト周囲径は、呼気中に体幹の最も小さい部分、つまりヘソの位置で測定した。

- 身体活動量は、国際身体活動調査票(IPAQ)短形式を用いて測定した。 IPAQのデータは、Ainsworth et al. compendium 2011に従って、タスク値の代謝等価物(METs)を推定するために使用された。 中等度の身体活動(4.0METs)および活発な身体活動(8.0METs)には、その持続時間と頻度を乗じて、1週間あたりのMET-時間を算出した。

315,000人以上のデータセットを分析した。 参加者は、WHOの腹部肥満の基準値(ウエスト周囲径が女性88cm以上、男性102cm以上)および週当たりの十分な活動量(10メッツ時間/週以上)に従って分類された: 4メッツ×150分/60分)。

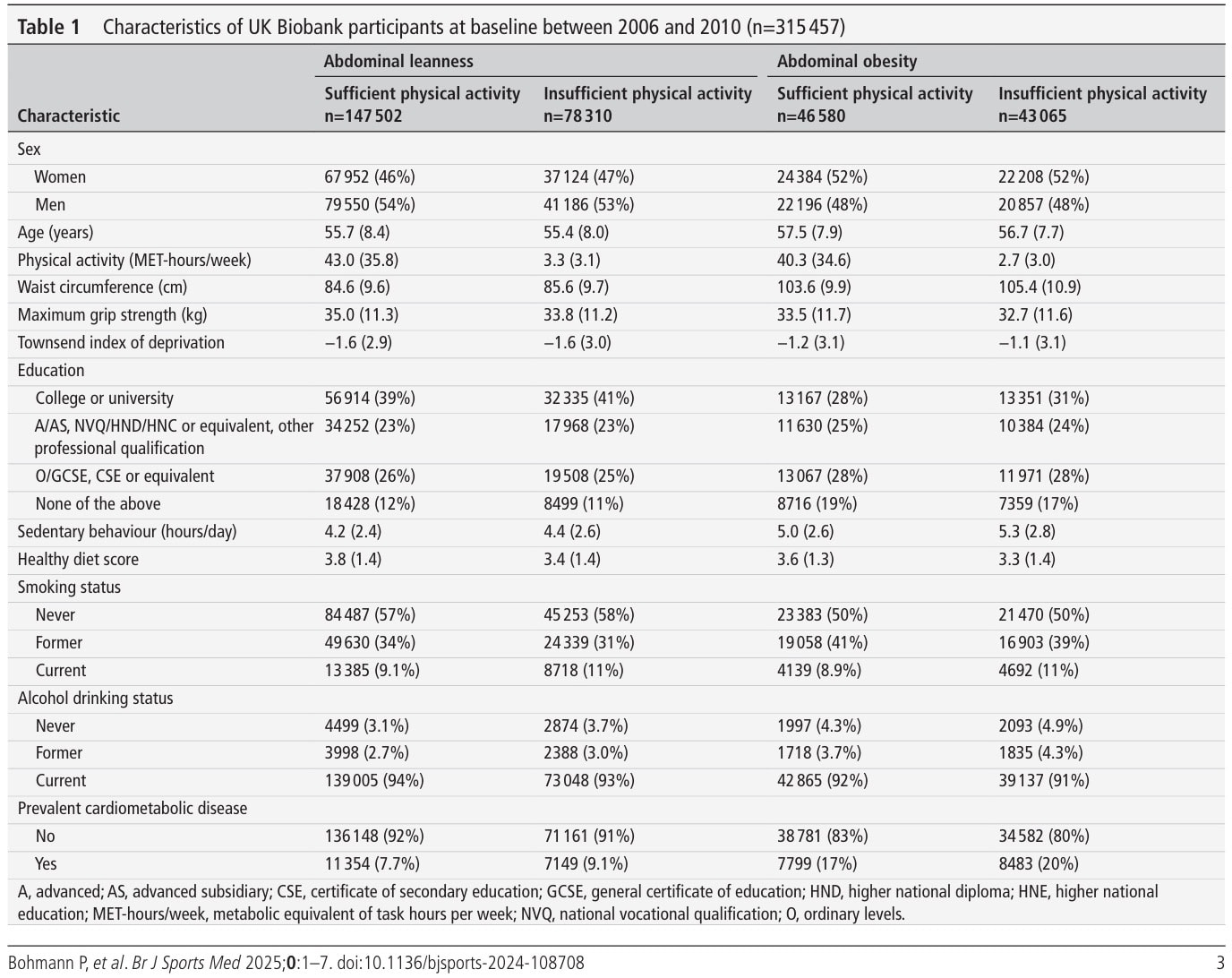

この分類の結果、4つのサブグループに分類された:

- 腹部痩せと十分な身体活動(参考群)

- 腹部の痩せと運動不足

- 腹部肥満と十分な身体活動

- 腹部肥満と運動不足

UK Biobankに登録された個人は、日常的な医療データおよび全国死亡登録とのリンクを通じて追跡された。 がんの診断はすべて登録され、解析に用いられた。

結果

大規模なデータベースから315,457人が組み入れられ、長期にわたって追跡された。 ほぼ半数が女性(48.1%)で、ベースライン時の平均年齢は56.1歳であった。

ベースライン時、腹部痩せと十分な身体活動で定義されたグループは、腹部肥満と身体活動不足のグループと比較して、食習慣が良く、座りがちな行動と喫煙の割合が低いことがわかった。

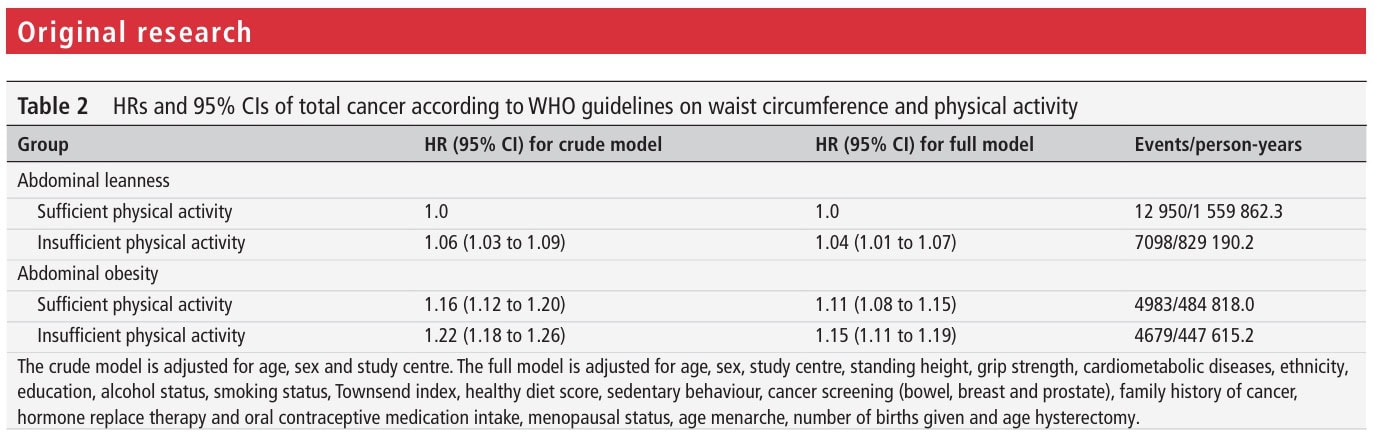

10.9年の追跡期間中、29.710人が原発性悪性がんを発症した。 腹部肥満群では、基準群と比較してがん発症リスクが高かった(HR=1.11、95%CI 1.09~1.14)。 一方、不十分な身体活動レベルでも、十分な身体活動レベルを達成した場合と比較して、がん発症リスクが上昇した(HR=1.05、95%CI 1.02~1.07)。

ウエスト周囲径と身体活動レベルと総がんリスクとの関連を表2に示す。 がんリスクは、身体活動レベルに関係なく、腹部肥満のある人で増加したが、身体活動レベルが十分でない人(HR=1.15、95%CI 1.11~1.19)に比べ、良好な身体活動レベルを達成している人(HR=1.11、95%CI 1.08~1.15)のリスクはいくらか減少した。 しかし、HR=1.04(95%CI 1.01~1.07)を考えると、身体を動かさなくても腹囲が痩せているだけでは十分ではない。

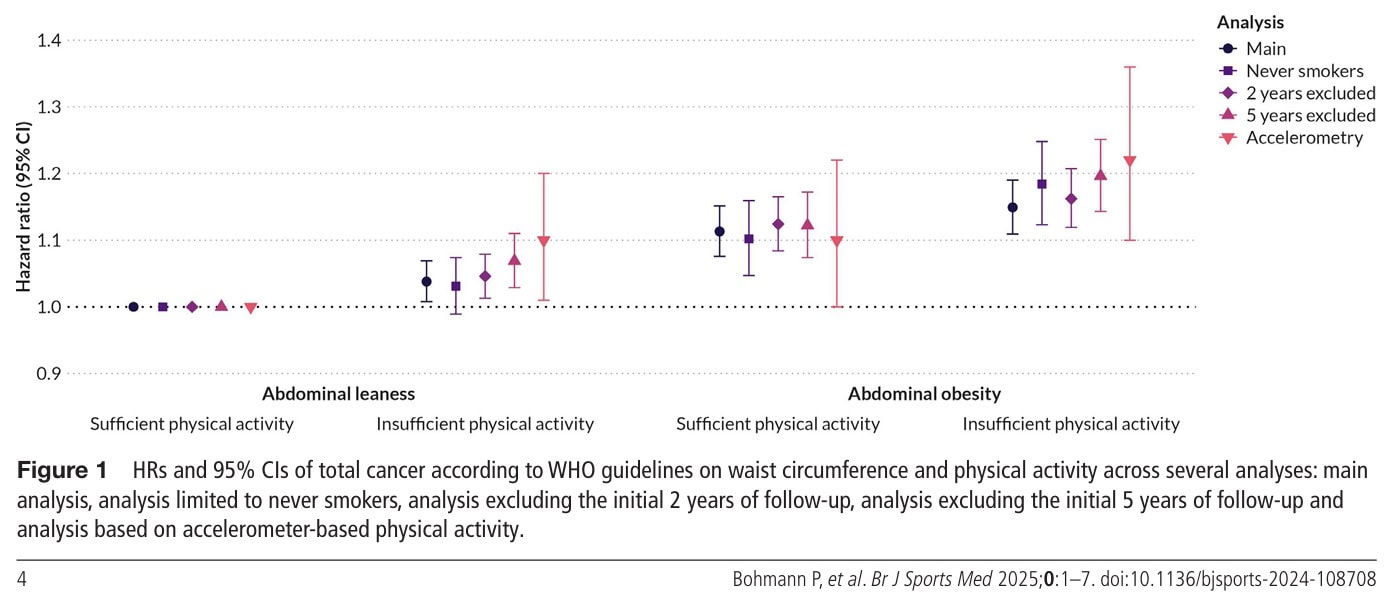

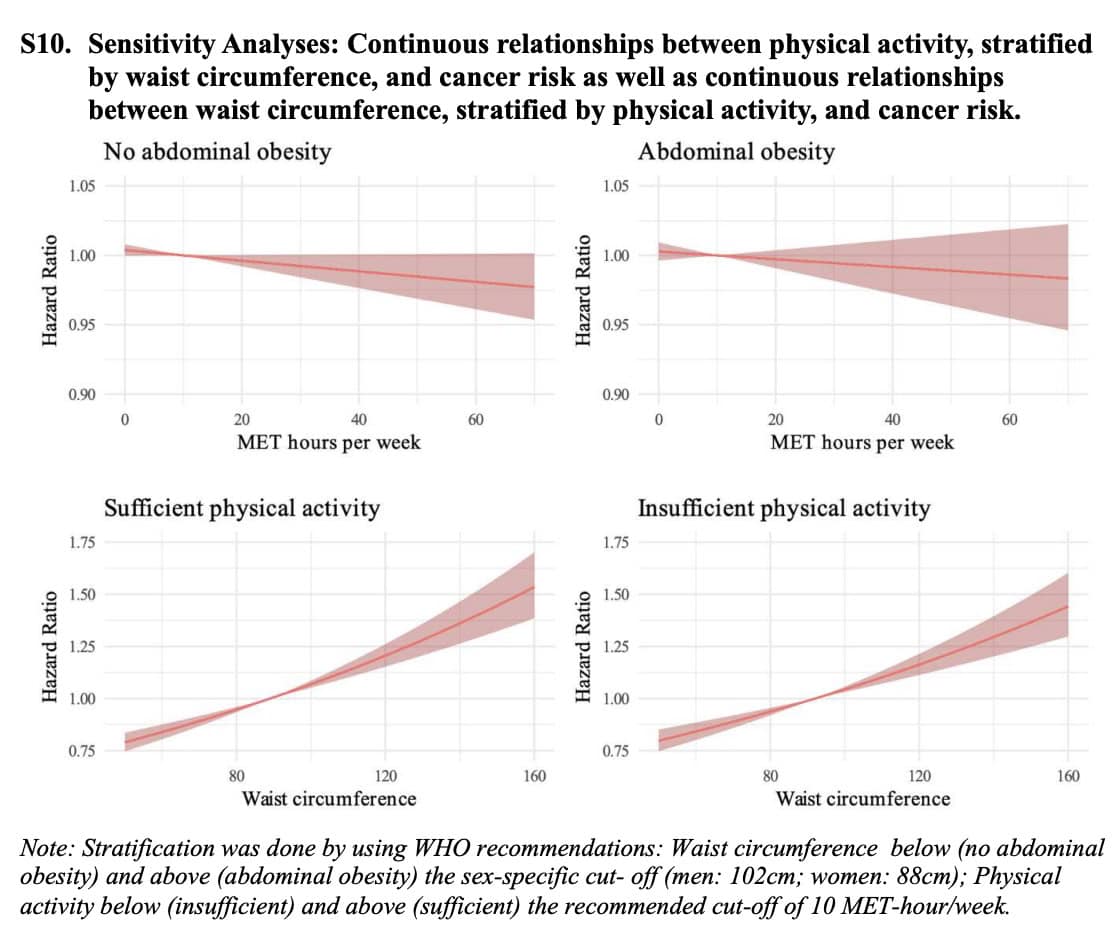

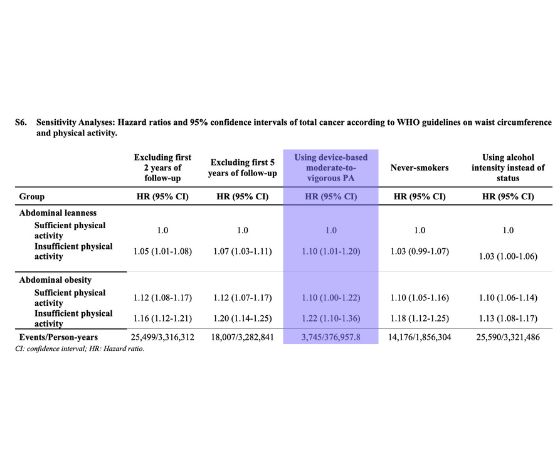

感度分析でもこの結果は確認された。 ウエスト周囲径と身体活動の間には乗数効果はないようであった。

質問と感想

重要なのは、この研究が肥満度指数(BMI)ではなく、ウエスト周囲径を基準にしていることである。 高いウエスト周囲径は、特に腹部肥満(内臓脂肪)を測定するもので、インスリン抵抗性、炎症、ホルモンバランスの乱れなどの代謝異常の発生につながり、がん発生の一因となる可能性が高い。 BMIは、特に筋肉質の人や、加齢に伴う体組成の変化(同じ体重を維持しているにもかかわらず、脂肪量が増加し、筋肉量が減少する)については、信頼できないことがある。 活動量が増えれば脂肪量が減り筋肉量が増えるが、BMIは変わらないこともある。

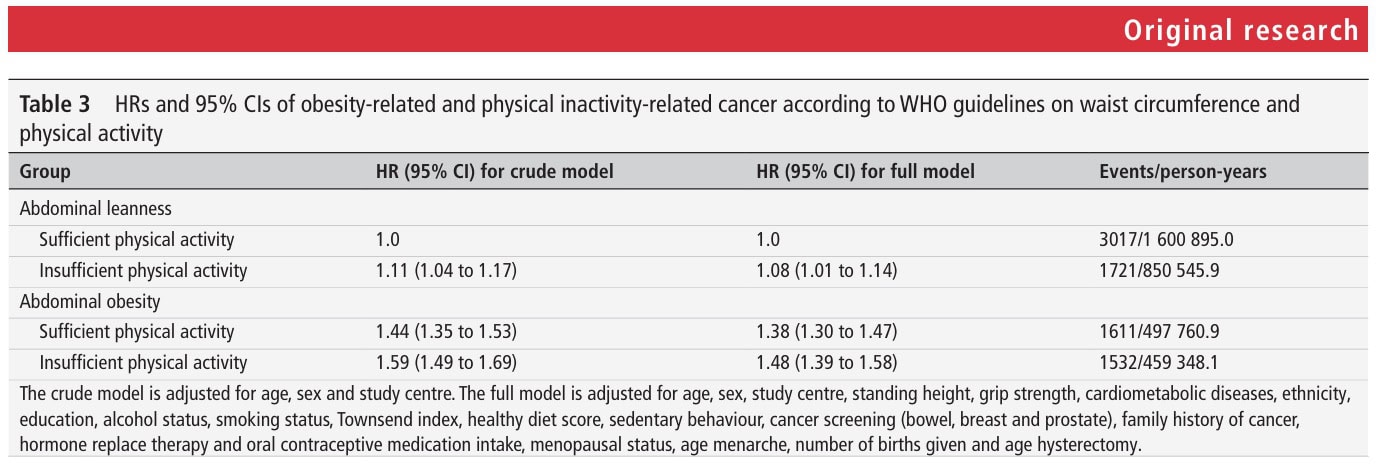

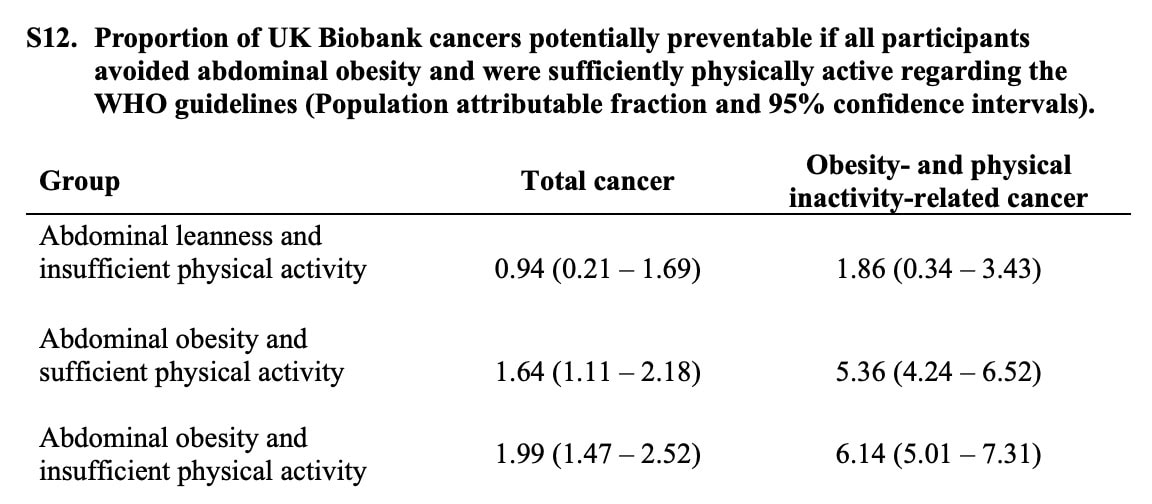

ハザード比は総発癌リスクの上昇を明らかにしたが、人によっては小さく見えるかもしれない。 腹部肥満と活動不足が相まって、がん全体の2%を占めると推定された。 しかし、肥満と運動不足に関連したがんに焦点を当てると、リスクは大幅に増加した。 ある種のがんは、運動不足や太りすぎと強く関連している。 食道癌(腺癌)、結腸癌、肝臓癌、子宮内膜癌、閉経後乳癌などである。 これらの特定のがんについては、基準群と比べてより顕著な結果が出た:

- 腹部肥満で十分に活動的な人のHRは1.38 (95%CI 1.30〜1.47)であった。 これは、肥満や運動不足に関連した癌を発症するリスクが38%高いことを意味する。

- 腹部肥満で運動不足の人のHRは1.48 (95%CI 1.39〜1.58)であった。 肥満と運動不足に関連した癌のリスクが48%増加することを意味する。

運動不足と結びついた腹部肥満は、肥満関連がんおよび運動不足関連がんの6.1%を占めると推定された。

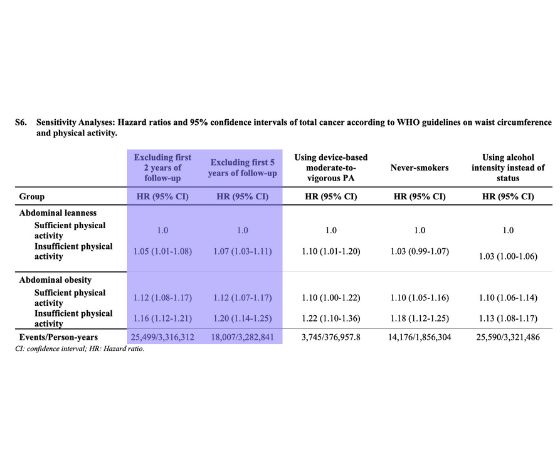

感度分析では、逆因果の問題に対処するため、追跡調査の最初の2年間と5年間を除外した。 逆の因果関係とは、予想に反して、変数Aが変数Bを引き起こしているのではなく、その逆であることを意味する。 この研究では、最初の2年間と5年間の追跡調査は除外されている。これは、著者らが、身体活動の低下や腹部肥満の増加が癌につながるという誤った結論を避けたいと考えたからである。

このような観察研究では、研究者が(対照実験のように)変数を直接操作するのではなく、関連を観察するため、逆因果が常に懸念される。 つまり、暴露(ウエスト周囲径や身体活動)が結果(がん)を引き起こしているのではなく、結果が暴露に影響を与えている可能性があるのだ。

例えば、こうだ:

- ウエスト周囲径が高いとガンになりやすいと思われるかもしれない。 しかし、早期発見された未診断のがんが原因で運動量が減り、体重が増加したとしたらどうだろう? この場合、癌が高いウエスト周囲径を引き起こしている可能性があり、その逆ではない。

- 運動量が少ないとガンになるように思われるかもしれない。 しかし、もし誰かが診断されていないがんの症状を経験し始め、それが身体活動レベルを低下させることにつながったとしたらどうだろう? 繰り返すが、がんが身体活動に影響を与えるのであって、その逆ではない。

この潜在的な問題に対処するため、研究者らは感度分析を行い、最初の2年以内にがんを発症し、その後追跡開始後5年以内にがんを発症した参加者を除外した。 これは誤った推測を避けるために重要である。

- 癌の早期診断: 研究開始後すぐに誰かが癌を発症した場合、研究開始時に既に癌が存在し(未診断であっても)、ウエスト周囲径や身体活動に影響を及ぼしている可能性が高い。

- 初期のケースを除く: このような初期のがん症例を除外することで、研究者たちは本質的に、逆の因果関係の可能性が高い個人を除外しているのである。 これによって、ウエスト周囲径と運動量とがんの因果関係をより明確に把握することができる。

本研究の結果は、これらの早期がん症例を除外しても一貫していたことから、発見された関連性は、ウエスト周囲径と身体活動ががんリスクに影響するためであり、むしろその逆である可能性が高い。 したがって、研究開始後すぐにがんになった人(体重や活動量に影響するがんをすでに持っていた可能性のある人)を除外しても、ウエスト周囲径/活動量とがんとの関連はまだ残っていた。 つまり、これらのことが癌リスクに影響している可能性が高く、逆の状況ではないのだ。 この種の感度分析は、所見の信頼性を高め、逆因果のような潜在的バイアスに対処するために、観察研究において極めて重要なステップである。

その他の感度分析では、喫煙経験がないことががん発症リスクに及ぼす影響、飲酒量ががん発症リスクに及ぼす影響、参加者が報告した身体活動レベルではなく加速度計で求めた身体活動レベルが及ぼす影響、WHOが推奨する週150分の中等度から活動的な身体活動レベルを効果的に満たすことの影響、性別の影響、肥満関連がんや運動不足関連がんの影響、用量反応関係をより明確にするために身体活動レベルを二分法ではなく連続法とすることなどが検討された。 すべての感度分析で一次分析の結果が確認された。

オタクな話をしよう

このような大規模なデータのサブセットを使用したことは、調査結果を補強するものであるが、どの研究でもそうであるように、ここでもいくつかの限界が見られる。 注目すべき重要な点は、ベースライン時のウエスト周囲径と身体活動量の測定である。 もちろん、これらの変数は追跡期間中に変化する可能性はあるが、分析ではこれらの変化は考慮に入れていない。 同様に、UKバイオバンクのデータは回答率が低く、回答した人は身体活動レベルが比較的高い可能性が高い(選択バイアス)。 つまり、現実の状況はここでの推定よりもさらに悪くなる可能性があるということだ。

72,000人以上のサブセットが、身体活動に関する7日間の加速度計データを提供した。 大半の人の身体活動レベルを分析するために、主観的なIPAQアンケートが使われた。 もちろん、IPAQに基づくデータは想起バイアスや報告バイアスの影響を受ける可能性があるが、著者らはこの主観的なIPAQデータを使用し、参加者のサブセットで客観的な加速度計データを用いた感度分析を行った。 これらの分析から一貫した結果が得られた:

- 加速度計のデータを用いた場合、腹部肥満で身体活動が不十分な群のハザード比はHR=1.22(95%CI 1.10~1.36)であった。

- このハザード比は、自己報告のIPAQデータを用いて得られたハザード比(HR 1.15、95%CI 1.11~1.19)と同様の範囲内であり、同じ方向であった。

持ち帰りメッセージ

ウエスト周囲径に関するWHOのガイドライン(女性は88cm以上、男性は102cm以上)を守らないと、がんのリスクが11%増加し、身体活動に関するガイドライン(週に150分以上の適度で活発な身体活動)を守らないと、がんのリスクが5%増加する。 ウエスト周囲径と身体活動ガイドラインの不遵守を合わせると、がんの発症リスクが15%増加する。

遺伝的素因にかかわらず、がんリスクは、生涯を通じて健康的な体重を維持し、毎週定期的に身体活動を行うことで大きく変化させることができる。 身体活動ガイドラインを満たしている人でも、腹部肥満があると特定のがんのリスクが有意に高くなる。 この情報は、患者のがん予防戦略における体重管理、特に腹部脂肪を減らすことの重要性を強調するために利用されるべきである。 私たちはこの情報を使って、たとえ体を動かしていても、ウエスト周囲径が大きいとリスクが高いことに変わりはなく、両方の要因に対処することが重要であることを患者に説明することができる。

参考

中枢性感作にとって栄養がいかに重要な要素であるか - ビデオ講義

ヨーロッパNo.1の慢性疼痛研究者ジョー・ナイスによる、栄養と中枢性感作に関する無料ビデオ講義を 見る。 患者がどの食品を避けるべきか、おそらくあなたは驚くだろう!