Training di realtà virtuale per migliorare la funzione motoria della mano dopo un ictus

Introduzione

Le persone colpite da ictus spesso rimangono con notevoli difficoltà nell'uso dell'arto. Meno del 15% delle persone raggiunge la completa guarigione e fino all'80% dei sopravvissuti all'ictus presenta menomazioni all'arto superiore, con conseguenti limitazioni nell'attività e nella partecipazione alle attività quotidiane. Tra le menomazioni, la funzione motoria della mano post-ictus è debilitante, poiché impedisce alle persone di svolgere le attività di base della vita quotidiana, come mangiare, scrivere, maneggiare oggetti e molto altro. La riabilitazione convenzionale dell'ictus offre alle persone un allenamento specifico, mirato alle loro esigenze individuali, ma molte persone si demotivano quando non migliorano come vorrebbero. Questo può portare a frustrazione, demotivazione e, eventualmente, alla rinuncia all'uso dell'arto colpito (non uso). Per ovviare a questo problema o per evitare che si verifichi, la realtà virtuale potrebbe essere una soluzione innovativa, in quanto consente alle persone di impegnarsi in un ambiente simulato senza avere la sensazione di ripetere all'infinito movimenti e di completare compiti come la presa. Pertanto, il presente studio si proponeva di indagare l'efficacia della realtà virtuale combinata con la riabilitazione convenzionale per migliorare la funzione motoria della mano dopo un ictus.

Metodi

Questo studio prospettico randomizzato e controllato ha confrontato la riabilitazione convenzionale (gruppo di controllo) con la riabilitazione convenzionale più l'allenamento con la realtà virtuale (gruppo sperimentale). I partecipanti sono stati reclutati da un reparto di neurologia e sono risultati idonei quando avevano un'età compresa tra 18 e 85 anni. Avevano subito un ictus non più di 6 mesi prima dell'inclusione e presentavano disabilità motorie legate all'ictus nell'arto superiore, oggettivate con la valutazione Fugl-Meyer, la scala Ashworth e l'Action Research Arm Test.

Le menomazioni possono comprendere:

- Valutazione Fugl-Meyer:

- attività riflessa scarsa o assente, assenza o limitazione dei movimenti volontari nelle sinergie di flessione ed estensione,

- limitazioni nella flessione-estensione e nell'adduzione-abduzione della spalla e nella flessione-estensione e stabilizzazione del polso,

- difficoltà ad afferrare e a stringere con la mano più colpita, tremore o dismetria

- Scala Ashworth:

- aumento lieve o sostanziale del tono muscolare

- Test sul braccio della ricerca d'azione:

- difficoltà a pizzicare, afferrare o maneggiare oggetti e a compiere movimenti su larga scala, ad esempio a mettere la mano dietro la testa

Non sono stati stabiliti punteggi minimi o massimi per queste menomazioni e, pertanto, gli autori hanno cercato di includere le persone che presentano limitazioni (di movimento) che influiscono sulla loro indipendenza funzionale.

Un totale di 15 sessioni di trattamento di 150 minuti sono state completate in cinque giorni consecutivi per 3 settimane. La riabilitazione convenzionale per il gruppo di controllo consisteva in 75 minuti di fisioterapia e 75 minuti di terapia occupazionale, con una pausa di 15 minuti tra i due.

La riabilitazione convenzionale nel gruppo di controllo consisteva in:

- tecniche di terapia manuale (massaggio);

- mobilizzazione passiva e attiva assistita degli arti superiori e inferiori;

- camminare su superfici piane, pendii e scale;

- esercizi di resistenza o assistenza con palle, elastici e manubri in gabbie e tralicci terapeutici;

- esercizi di mobilità attiva assistita dell'arto superiore e delle dita in posizione seduta;

- spostamento di oggetti in orizzontale su un tavolo; elevazione e sovrapposizione di oggetti sul piano verticale;

- compiti biomeccanici che simulavano la flessione-estensione e l'abduzione-adduzione della spalla e la flessione-estensione del polso e delle dita

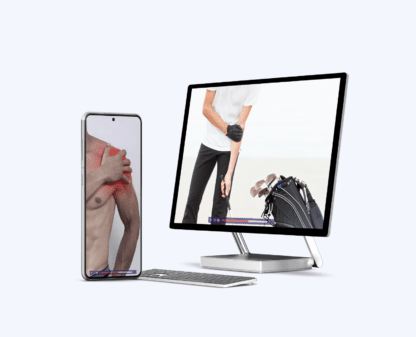

Le persone del gruppo sperimentale hanno ricevuto una riabilitazione convenzionale di 100 minuti per sessione e una riabilitazione specifica in realtà virtuale di 50 minuti. È stato utilizzato un dispositivo chiamato HandTutor © insieme allo schermo di un computer. Il programma di realtà virtuale crea compiti che simulano le attività quotidiane in un ambiente virtuale. Il movimento viene tracciato e può essere fornito un feedback.

L'esito primario era la funzione motoria della mano, oggettivata utilizzando il Fugl-Meyer Assessment-Upper Extremity (FMA-UE) che valuta la funzione motoria dell'arto superiore, la Scala di Ashworth che misura la resistenza al movimento passivo (spasticità) e l'Action Research Arm Test (ARAT) che oggettiva la capacità di manipolare oggetti piccoli e grandi utilizzando la presa, l'impugnatura, il pizzico e i movimenti grossolani. Queste misure sono state ottenute al basale, dopo il periodo di intervento di 3 settimane e al follow-up di 3 mesi.

I partecipanti con altre condizioni neurologiche e con grave emicrania sono stati esclusi dalla partecipazione.

Risultati

Quarantasei partecipanti sono stati inclusi in questo studio e suddivisi equamente nei gruppi sperimentale e di controllo. I gruppi erano simili al basale.

Gli autori descrivono le differenze dal basale al post-intervento e al follow-up (differenze all'interno del gruppo), ma non le differenze tra i gruppi.

Domande e riflessioni

È possibile organizzare sessioni di riabilitazione di 150 minuti al giorno, per 5 giorni di seguito? Presumo che questo sia possibile soprattutto nelle cliniche multidisciplinari specializzate. Tuttavia, per gli studi fisioterapici privati standard sarebbe molto costoso organizzarlo. D'altra parte, il dispositivo utilizzato in questa ricerca è uno strumento accessibile, quindi dovrebbe essere possibile implementare parte della riabilitazione a casa. Tuttavia, questo aspetto non è stato studiato, ma sembra una domanda interessante per studi futuri. Se si riuscisse a combinare questi esercizi intensivi guidati dal fisioterapista con sessioni di esercizi a domicilio, si potrebbero ottenere risultati migliori nei primi mesi (cruciali) dopo l'ictus.

Parlami da nerd

Gli autori hanno descritto i risultati utilizzando le differenze all'interno del gruppo. In altre parole, hanno confrontato i risultati al basale con quelli successivi all'intervento in ciascun gruppo e poi hanno esaminato l'entità di questa differenza in ciascun gruppo per determinare il gruppo che produceva la differenza maggiore. Non è così che si sarebbe dovuto fare. In uno studio randomizzato controllato, si vorrebbe conoscere la differenza tra i gruppi, per determinare quale trattamento sia superiore e quindi più adatto alla popolazione studiata. In questo caso, la differenza tra i gruppi è l'unico modo per confrontare i due gruppi.

Da Bland et al. (2011), citiamo: "Quando randomizziamo i partecipanti a uno studio in due o più gruppi, lo facciamo in modo che siano comparabili sotto ogni aspetto, tranne che per l'intervento che riceveranno. L'essenza di uno studio randomizzato consiste nel confrontare i risultati di gruppi di individui che partono dallo stesso punto. Ci aspettiamo di vedere una stima della differenza (l'"effetto del trattamento") con un intervallo di confidenza e, spesso, con un valore P. Tuttavia, piuttosto che confrontare direttamente i gruppi randomizzati, i ricercatori a volte esaminano all'interno dei gruppi la variazione tra la misura di esito dal basale pre-intervento alla misura finale al termine dello studio. Eseguono quindi un test dell'ipotesi nulla che la differenza media sia pari a zero, separatamente per ciascun gruppo randomizzato. Possono quindi riferire che in un gruppo questa differenza è significativa ma non nell'altro e concludere che questa è la prova che i gruppi, e quindi i trattamenti, sono diversi. ... L'uso di test accoppiati separati rispetto alla linea di base e l'interpretazione che solo uno di essi sia significativo come indicazione di una differenza tra i trattamenti è una pratica frequente. È concettualmente sbagliato, statisticamente non valido e di conseguenza altamente fuorviante".

Messaggi utili

La terapia convenzionale abbinata a uno specifico sistema tecnologico di realtà virtuale può essere più efficace dei programmi tradizionali da soli nel migliorare la funzione motoria della mano dopo l'ictus e i movimenti volontari. Potrebbe anche aiutare a normalizzare il tono muscolare nei pazienti colpiti da ictus in fase subacuta. Con il trattamento combinato, la funzionalità e il movimento della mano e del polso migliorano; la resistenza al movimento (spasticità) diminuisce e rimane a un livello basso. L'analisi, tuttavia, enfatizza le differenze all'interno del gruppo, lasciando aperta la questione dell'effettiva rilevanza clinica.

Riferimento

Una lettura interessante

Podcast

Episodio 039: Neurosport & Riabilitazione fisioterapica con Katie Mitchell

GUARDARE DUE WEBINAR GRATUITI AL 100% SUL DOLORE ALLA SPALLA E SUL DOLORE AL POLSO ULNA-SIDE

Migliorare il ragionamento clinico per la prescrizione dell'esercizio fisico nel soggetto attivo con dolore alla spalla con Andrew Cuff e navigare nella diagnosi e gestione clinica con un caso di studio di un golfista con Thomas Mitchell.